I GARAGNANI

Originari di Carignano

Le origini

Nel 964 è presente a Carignano, nel parmense, un Barone del Sacro Romano Impero indicato dal Vescovo Oberto poi come Marchese Carrignano e da lui trarrebbe origine la famiglia Garagnani con mutazione del nome da Carignani in Garagnani con Francesco nato nel 1178 e figlio di Giacomo Carignani ed Elena Seccadenari. Nel 1348 Giovanni venne nominato Marchese da Papa Clemente VI e passa in Padova dove la famiglia si distinse per opere e censo. Furono tra i fondatori dell'Università di Padova e si imparentarono con la famiglia del doge di Venezia Andrea Contarini con Nicolò che ne sposa una nipote, Francesca. Nel 1464 con Giacomo, la famiglia si trasferì nel bolognese e precisamente a Crespellano dove tuttora possiede proprietà terriere e l'antico castello. A Bologna, tra la Porta Galliera e la Porta Lame, la famiglia possedette vasti appezzamenti di terreno che furono conosciuti fin dai primi del XIX secolo col nome di "Orti Garagnani". Nella stessa città sorge il Palazzo Garagnani che venne edificato nel XVI secolo, probabilmente su disegno di Andrea Marchesi, detto anche il Formigine, architetto e intagliatore di origine modenese. All'interno di Palazzo Garagnani è ancora intatta una spettacolare scala barocca, risalente al 1750 e progettata da Giovanni Carlo Bibiena. Imparentatesi con le più nobili famiglie italiane (gli Sforza, i Visconti, i Pallavicino, i Landi, i Malatesta), all'inizio dell'ottocento Filippo Garagnani sposò Anna, l'ultima dei principi Lambertini Marchesi di Poggio Renatico, pronipote di Beata Imelda e di papa Benedetto XIV.

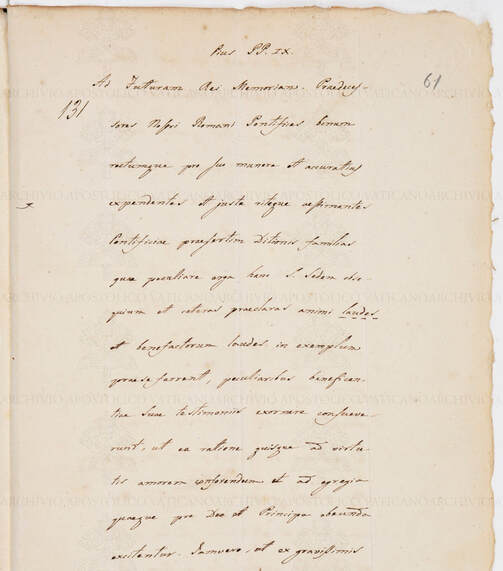

Filippo era senatore del Regno d'Italia napoleonico, il 27 agosto 1852 ebbe concessione del titolo di Marchese con breve di S.S. Pio IX e suo figlio Raffaele (Raffaello) avvocato e professore di Belle lettere a Bologna (lasciò poi la cattedra a Giosuè Carducci prima e a Pascoli dopo) fu Console Pontificio presso Genova e a seguito della Seconda guerra d'indipendenza si schierò con i Savoia guidando i gruppi mazziniani nell'insurezione di Bologna. La sua scelta portò alla divisione della famiglia in due rami: i "biondi" seguaci di Cesare, fedeli a Papa Pio IX e nominati poi Conti ed i "neri" seguaci di Raffaele, favorevole al Regno d'Italia.

Scrittore di molte opere, Raffaele (Raffaello) Garagnani proprio in un suo libro edito nel 1860, La Lega Lombarda con lo stile romantico del tempo ambientava le novelle di Alberto da Giussano ai giorni suoi invitando il lontano cugino Papa Pio IX a "sentirsi italiano". Per questo motivo si scatenarono le ire del Pontefice e a Raffaele, già rifugiatosi a Saluzzo in compagnia del Prati al seguito di un'insurrezione da lui guidata a Bologna nel 1853 contro gli Austriaci, gli furono confiscati i beni nonché gli fu tolta la possibilità di esercitare le sue professioni. Dopo il 1870 Raffaele poté tornare alla sua attività ma non entrò più in possesso dei suoi beni passati ai "biondi" restati fedeli al Papa. Raffaele era Cavaliere Quirito, Cavaliere Romanista, Cavaliere Tiberino, membro della Romoludum Familiae, Cavaliere Pastore Arcade col nome di Terpandro Seicionio.

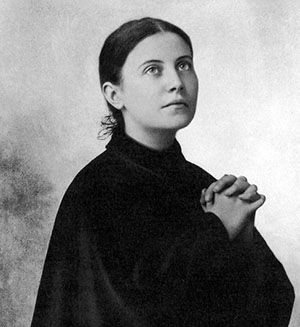

Raffaele era sposato con la Nobildonna Rita Fanti, figlia del Nobile Patrizio bolognese Filippo, membro della corte Pontificia e di Apollonia Laurati discendente dei Malatesta di Rimini.

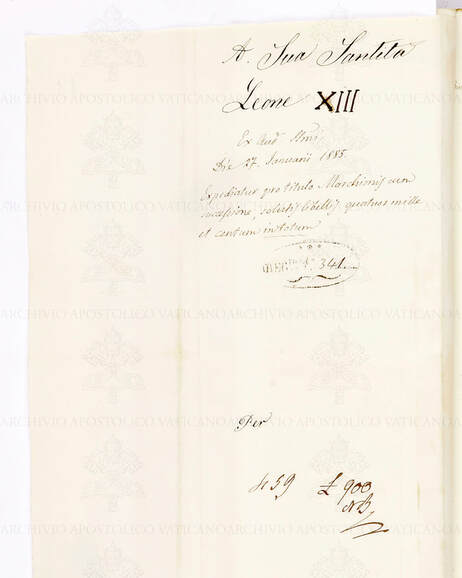

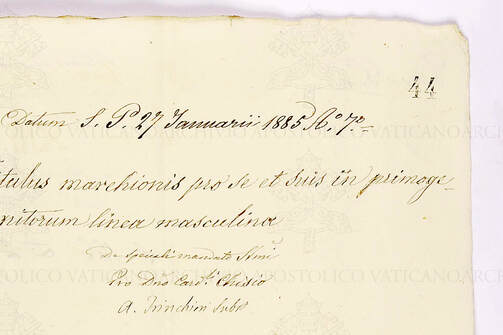

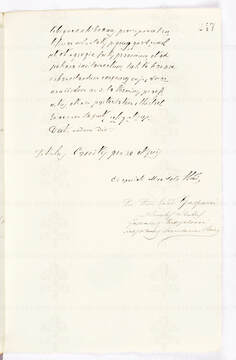

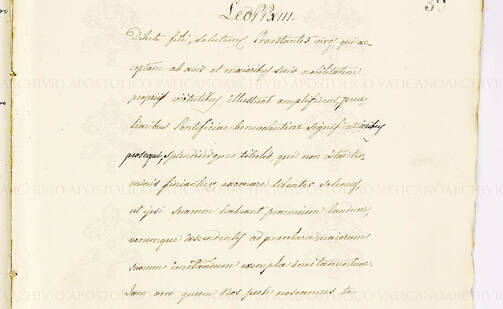

Teobaldo, figlio terzogenito di Raffaele, nato a Mondovì, era Capitano marittimo e spostò la famiglia in Liguria. Ottenne con breve di S.S. Leone XIII nel 1885 il titolo di Marchese. Suo figlio Francesco Giuseppe, nacque a Loano. Direttore della Banca Commerciale di Genova, durante la Seconda Guerra Mondiale carabiniere, comandante al servizio della Quinta Armata, fu pluridecorato dagli Stati Uniti d'America per l'attività svolta durante la Seconda guerra mondiale.

Gabriele Migliardi "Villa Edvige Garagnani. Origini, storia e restauro"

Libro d'oro della Nobiltà Italiana Collegio Araldico

Archivio di Egano Lambertini

Filippo era senatore del Regno d'Italia napoleonico, il 27 agosto 1852 ebbe concessione del titolo di Marchese con breve di S.S. Pio IX e suo figlio Raffaele (Raffaello) avvocato e professore di Belle lettere a Bologna (lasciò poi la cattedra a Giosuè Carducci prima e a Pascoli dopo) fu Console Pontificio presso Genova e a seguito della Seconda guerra d'indipendenza si schierò con i Savoia guidando i gruppi mazziniani nell'insurezione di Bologna. La sua scelta portò alla divisione della famiglia in due rami: i "biondi" seguaci di Cesare, fedeli a Papa Pio IX e nominati poi Conti ed i "neri" seguaci di Raffaele, favorevole al Regno d'Italia.

Scrittore di molte opere, Raffaele (Raffaello) Garagnani proprio in un suo libro edito nel 1860, La Lega Lombarda con lo stile romantico del tempo ambientava le novelle di Alberto da Giussano ai giorni suoi invitando il lontano cugino Papa Pio IX a "sentirsi italiano". Per questo motivo si scatenarono le ire del Pontefice e a Raffaele, già rifugiatosi a Saluzzo in compagnia del Prati al seguito di un'insurrezione da lui guidata a Bologna nel 1853 contro gli Austriaci, gli furono confiscati i beni nonché gli fu tolta la possibilità di esercitare le sue professioni. Dopo il 1870 Raffaele poté tornare alla sua attività ma non entrò più in possesso dei suoi beni passati ai "biondi" restati fedeli al Papa. Raffaele era Cavaliere Quirito, Cavaliere Romanista, Cavaliere Tiberino, membro della Romoludum Familiae, Cavaliere Pastore Arcade col nome di Terpandro Seicionio.

Raffaele era sposato con la Nobildonna Rita Fanti, figlia del Nobile Patrizio bolognese Filippo, membro della corte Pontificia e di Apollonia Laurati discendente dei Malatesta di Rimini.

Teobaldo, figlio terzogenito di Raffaele, nato a Mondovì, era Capitano marittimo e spostò la famiglia in Liguria. Ottenne con breve di S.S. Leone XIII nel 1885 il titolo di Marchese. Suo figlio Francesco Giuseppe, nacque a Loano. Direttore della Banca Commerciale di Genova, durante la Seconda Guerra Mondiale carabiniere, comandante al servizio della Quinta Armata, fu pluridecorato dagli Stati Uniti d'America per l'attività svolta durante la Seconda guerra mondiale.

Gabriele Migliardi "Villa Edvige Garagnani. Origini, storia e restauro"

Libro d'oro della Nobiltà Italiana Collegio Araldico

Archivio di Egano Lambertini

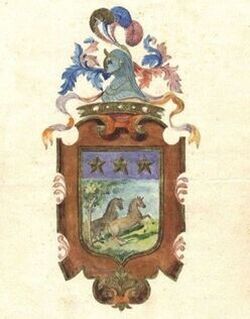

ARMA GARAGNANI ANTICO: Albero nodrido sulla campagna di verde a sinistra- 2 cavalli galoppanti rivolti un sull'altro sullo stesso terrazzo tutto al naturale su argento con il capo d'azzurro caricato di tre stelle (5) d'oro

ARMA GARAGNANI MODERNO: D'argento al cavallo naturale passante sulla campagna di verde, imbrigliato e sellato d'oro, con il capo di rosso caricato di tre stelle (6) d'oro

ARMA GARAGNANI MODERNO: D'argento al cavallo naturale passante sulla campagna di verde, imbrigliato e sellato d'oro, con il capo di rosso caricato di tre stelle (6) d'oro

La genealogia

da Carignano

Fonti:

Battistero di Parma

Curia Arcivescovile di Bologna

Curia Arcivescovile di Padova

Archivio di Stato

Battistero di Parma

Curia Arcivescovile di Bologna

Curia Arcivescovile di Padova

Archivio di Stato

CASTELLO GARAGNANI, CRESPELLANO (BO)

928 Carrignano

I

965 Adalberto di Caragnano

Sp. Adelaide di Arduino

I

997 Bernardo dei Caragnano

Sp. Beatrice di Giacomo de' Rossi di San Secondo

I

1031 Umberto dei Caragnani

Sp. M.Sa Beatrice degli Ottoni

I

1059 Bartolomeo Caragnani

Sp. Agelburga da Correggio

I

1092 Guido Caragnani

Sp. Caterina degli Albergati

I

1117 Andrea Caragnani

Sp. Francesca Ghislieri

I

1143 Giacomo Caragnani

Sp. Elena Seccadenari

I

1178 Francesco Garagnani

Sp. Lucrezia Dal Verme

I

1202 Rodolfo

Sp. Alberica Barattieri

Acquista possedimenti a Padova e partecipa alla fondazione dell’Università

I

1230 Guido

Sp.Francesca Pallavicino

928 Carrignano

I

965 Adalberto di Caragnano

Sp. Adelaide di Arduino

I

997 Bernardo dei Caragnano

Sp. Beatrice di Giacomo de' Rossi di San Secondo

I

1031 Umberto dei Caragnani

Sp. M.Sa Beatrice degli Ottoni

I

1059 Bartolomeo Caragnani

Sp. Agelburga da Correggio

I

1092 Guido Caragnani

Sp. Caterina degli Albergati

I

1117 Andrea Caragnani

Sp. Francesca Ghislieri

I

1143 Giacomo Caragnani

Sp. Elena Seccadenari

I

1178 Francesco Garagnani

Sp. Lucrezia Dal Verme

I

1202 Rodolfo

Sp. Alberica Barattieri

Acquista possedimenti a Padova e partecipa alla fondazione dell’Università

I

1230 Guido

Sp.Francesca Pallavicino

PALAZZO GARAGNANI, VIA CASTIGLIONE, BOLOGNA

1264 Umberto

Sp. Beatrice da Carrara

I

1297 Giovanni

Sp. Agnese Scrovegni

I

1324 Andrea

Sp. Angela Obizzi

I

Paolo 1350

Sp. Angela Visconti

I

Nicolo’ 1380-1451

Sp. Francesca Contarini

(Padova)

I

Giacomo (Fratello di Rodolfo) 1437-1518

Sp. Anna Dalle Olle

(Serra Valle) Località Lavecchio tra le comunità di Serra Valle, Monteveglio, Monte Budello E Savignano

I

Battista 1457

(Serravalle)

Sp. Giulia Cattani

I

Gaspare 1500

Sp.Isabella Ghisilieri

I

Domenico 1550

Sp.Annamaria Grassi

PALAZZO GARAGNANI, STRADA MAGGIORE

BOLOGNA

Francesco (Monte Budello) 1603

Sp.Maddalena Balotti

I

Domenico 1624

Sp.Maddalena Minoli

I

Andrea 1670

(Piumazzo/Crespellano)

Sp. Eleonora Pepoli

I

Francesco 1710

Sp.Maria Malvezzi

I

Ubaldo 1745

Sp. Caterina Pizzoli

I

Filippo 1792 nominato marchese da S.S. Pio IX con breve del 1852

Sp. Anna Lambertini

I

Raffaele 1821

Console Pontificio a Genova

Cavaliere Quirito, Cavaliere Romanista, Membro della Romoludum Familiae, Cavaliere Pastore Arcade.

Sp. Rita Fanti (ultima di stirpe Patrizia e discendente dei Malatesta)

(Bologna)

I

Teobaldo 1861

Sp. Cecilia Podestà

(Mondovi’-Loano)

I

Francesco 1908

Sp. Dorina Morazzini

(Loano-Genova)

I

Alda 1946

Sp. Leo Silighini

(Genova)

I

Luciano (con concessione Ministeriale aggiunta cognome Garagnani e Lambertini) 1976

Sp. Francesca La Gala

(Genova-Saronno)

I

Alice 2011

La N.D. Rita Fanti discendente dei Malatesta e il Marchese Raffaele Garagnani