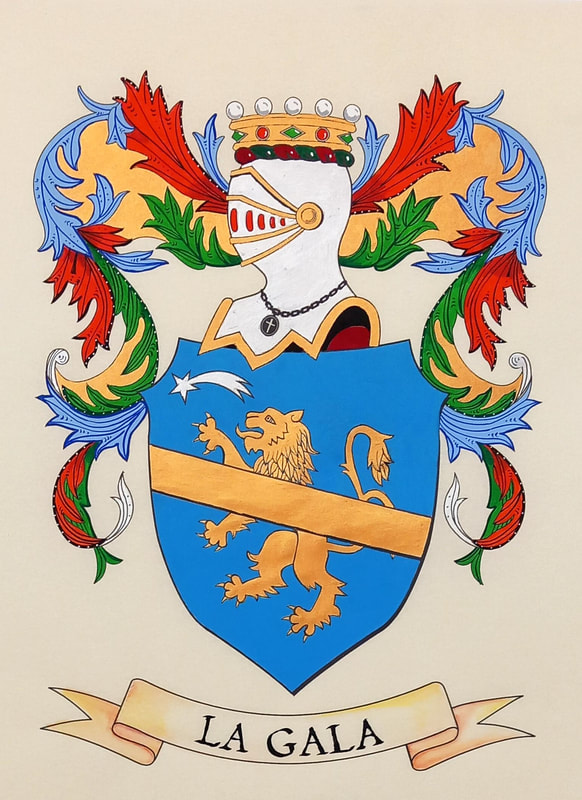

Francesca La Gala

nasce a Cantù il 7 marzo 1983, figlia di imprenditori comaschi esponenti di una nobile famiglia originaria di Acerenza e di una dinastia di architetti, il suo bisnonno Claudio Vender, figlio del nobile Marchese Vezio, viene considerato tra i più importanti architetti del '900 lombardo.

nasce a Cantù il 7 marzo 1983, figlia di imprenditori comaschi esponenti di una nobile famiglia originaria di Acerenza e di una dinastia di architetti, il suo bisnonno Claudio Vender, figlio del nobile Marchese Vezio, viene considerato tra i più importanti architetti del '900 lombardo.

|

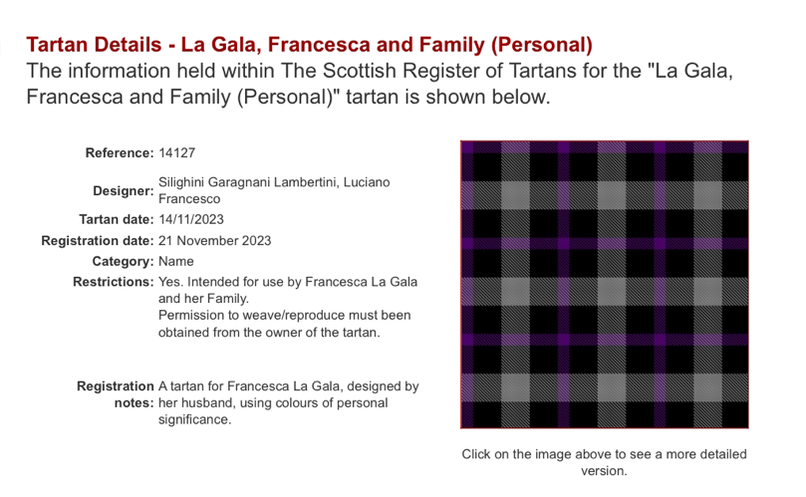

Ex alunna del liceo scientifico “G.B. Grassi” di Saronno, ha vissuto tra Cermenate e Cogliate fino al 2009 quando si è trasferita nella città degli amaretti e ha sposato il regista Luciano Silighini Garagnani, per poi diventare mamma della piccola Alice nel 2011. Dopo la laurea con 110 e lode in Conservazione dei beni culturali ad indirizzo cinema e teatro alla Statale di Milano con una tesi su "Il teatro delle diversità" redatta dal prof. Paolo Bosisio, nel 2009 inizia a lavorare a Sky Pubblicità come Order Management, mentre dal 2021 è Order e Booking per Sky Media.

|

Fin da ragazza muove i primi passi nel mondo dello spettacolo. Prende lezioni di canto da Ginetta Terenzi, stessa insegnante di Mina e Mia Martini, si esibisce al fianco di Marco Masini, ospite in trasmissioni musicali come "Top of the Pop" su Italia 1. A 18 anni è valletta di "La sai l'ultima?" su Canale 5 al fianco di Claudio Lippi e Natalia Estrada. Attrice protagonista della fiction Rai in 4 puntate "Suor Jo: i gialli dell'anima", è al fianco de "I Soliti idioti" come protagonista del telefilm in onda su MTV "Bathroom" e affianca il Mago Casanova nel telefilm "L'ora della Magia" su Disney Channel. Per Mediaset è showgirl di "DanceIT" e presentatrice del programma musicale "M&M". Si forma come ballerina di Hip Hop e danza moderna al MAS di Milano. Vincitrice della fascia di "Miss Deborah" per Miss Italia, a 19 anni ha vinto il concorso nazionale "Miss Azzurra: la più bella di Forza Italia" ed è stata protagonista dello speciale "Tv7" del Corriere della sera, di Telecamere per Raitre e "Porta a Porta" su Raiuno con ospite in studio Silvio Berlusconi.

Volto di numerosi spot televisivi, telepromozioni e campagne pubblicitarie ha girato come attrice protagonista quattro film ed è stata premiata all' Hollywood Independent Film Festival di Los Angeles per la sua interpretazione in "Seline" diretto dal marito Luciano Silighini Garagnani.

E' stata nel direttivo degli Amici della Lirica "Giuditta Pasta" di Saronno e tuttora è attiva nell'associazione.

E' stata nel direttivo degli Amici della Lirica "Giuditta Pasta" di Saronno e tuttora è attiva nell'associazione.